練馬大根の由来

‘練馬大根’って?なに??

ひらたくお話しすると…

昔、東京・練馬産の大根が沢庵で全国的に有名になったそうす。

しかしながら細長い練馬大根はその特徴である‘細長い’がために運ぶ箱に入らなかったり、折れてしまったり。また育てるのに難しかったり。後、都市化がすすんでしまったりなどのさまざまな理由で、今はほとんどつくら作られなくなってしまった幻の大根なんです。

掘り下げて話せば一説には、

練馬大根の起源は江戸時代にさかのぼるそうです。

五代将軍、徳川綱吉の時代、ビタミン不足により脚気(かっけ)が流行しました。そこで将軍様は野菜を作るように働きかけ、尾張から種を取り寄せ、百姓、大木金兵衛に大根の栽培と献上を命じ作らせたとか、上練馬村の百姓、又六に作らせたとかの、話が伝えられています 。

江戸の発展から東京となり、練馬の土壌や多量消費地の東京(江戸)に近いなどの理由から多量の大根が生産されるようになったとされます。立地条件のよい練馬大根の沢庵漬けは、特産品として全国的に有名になりました。

ちなみに、練馬大根の代表的な品種は2つ。沢庵漬けに適した‘練馬細尻大根’、煮付け用の‘練馬秋づまり大根’

上練馬村中の宮(現春日町3・4丁目辺り)が練馬大根の発祥の地とされています。 |

その練馬大根の碑の近くの愛染院の鐘楼の基礎は沢庵漬けの石で作られたようです。 |

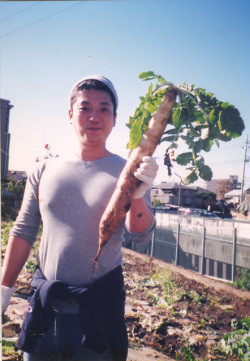

| 練馬大根を収穫してきました。 |

これが練馬大根の種。ちょっと赤みを帯びているんです。 っていうか、種はどうやって出来るのでしょうか?また今度調べてきます。 |  |

| 沢庵干しにするところ。 |